|

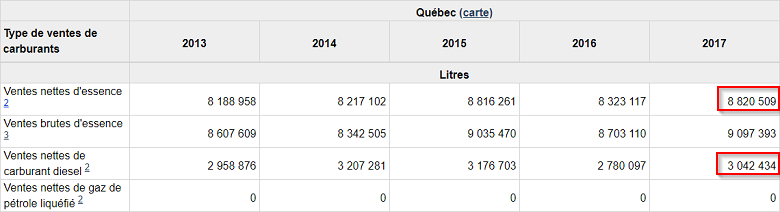

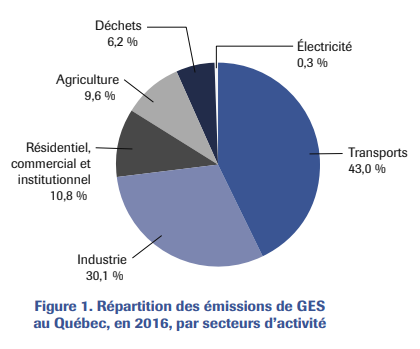

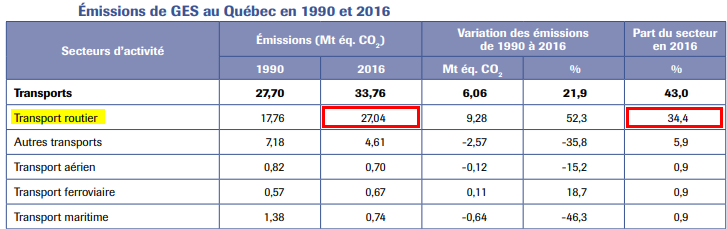

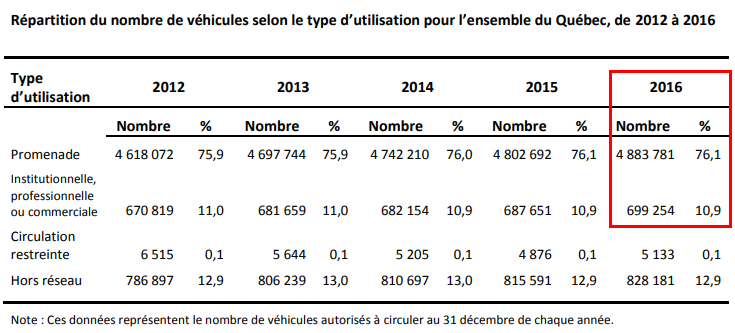

6/2/2019 0 Commentaires Électrification du Québec - des objectifs de réduction de Pétrole et de GES réalisables ?Le premier ministre François Legault a déclaré lors du conseil général de la Coalition Avenir Québec que 3 grands chantiers seront lancés pour "électrifier le Québec". L'objectif est de réduire la consommation de pétrole de 40% d'ici 2030. Par extension, si 40% moins de pétrole est consommé, les émissions de GES doivent suivre une diminution similaire. D'ailleurs, Québec doit dévoiler l'an prochain son plan de réduction des GES qui cible une réduction de 37,5% de ces derniers, d'ici 2030. Cette cible a été officialisée par le précédent gouvernement, pendant la conférence sur les changements climatiques de Paris, en 2015. Ça laisse donc 10 années pour atteindre cette cible de réduction de pétrole de 40%, et par extension, 37,5% de réduction d'émission de GES. Pour y arriver, M. Legault a annoncé un plan, lequel prévoit des investissements majeurs, mais uniquement dans le transport collectif. M. Legault a dressé une liste de sept projets qu'il souhaite mettre en branle : - Réseau électrique métropolitain (REM) - Extension du REM sur la Rive-Nord et la Rive-Sud - Prolongement de la ligne bleue du métro - Construction d'un tramway à l'Est de Montréal - Construction d'un tramway sur le boulevard Taschereau, sur la Rive-Sud - Construction d'un tramway à Québec - Construction d'un projet de transport sur rail à Gatineau La question suivante se pose : Est-ce réalisable de parvenir à réduire la consommation de pétole du Québec de 40% avec un plan comportant essentiellement des projets liés aux transports collectifs ? Analysons d'abord le portrait actuel de consommation de pétole et d'émissions de GES. Situation actuelle et cible 2030 - consommation de pétrole pour le secteur des transports routiers Selon Statistique Canada, le pays a consommé plus de 44 milliards de litres de pétrole pour l'année 2017, uniquement pour les véhicules routiers. La province ayant enregistré la plus forte augmentation en ce qui concerne les volumes de ventes brutes d'essences a été le Québec (+394,3 millions de litres) tandis que la Colombie-Britannique a affiché la baisse la plus élevée des volumes (-587,6 millions de litres). En ce qui concerne le Québec, plus de 8,8 milliards de litres d'essence et plus de 3 milliards de litres de diesel ont été vendus pour usage routier (ventes nettes). Nous avons donc un total cumulé de 11,8 milliards de litres de produits pétroliers consommés au Québec, uniquement pour le secteur du transport routier en 2017. Statistique Canada. Tableau 23-10-0066-01 Ventes de carburants destinés aux véhicules automobiles, annuel (x 1 000) Une réduction de 40% de 11,8 milliards de litres de produits pétroliers représente donc 4,72 milliards de litres de consommation à supprimer pour 2030, sur une base annuelle. Situation actuelle et cible 2030 - rejets de GES (inventaire de 2016 au Québec) En 2016, les Québécois ont rejeté 78,6 millions de tonnes (Mt) éq. CO2 de GES dans l’atmosphère, un niveau équivalent à ceux de 2015 et 2014, et qui correspond à une diminution de 9,1 % depuis 1990. De ces 78,6 millions de tonnes (Mt) éq. CO2 de GES émis au Québec en 2016, 43 % (33,8 Mt éq. CO2) sont attribuables aux transports, dont 27,0 Mt éq. CO2 pour le transport routier seulement, ce qui représente 34,4% de tous les GES émis au Québec. L’accroissement du parc automobile, l’augmentation de la puissance, du poids et des accessoires des véhicules ainsi que l’augmentation du kilométrage parcouru sont directement responsables de l’importante hausse observée dans le secteur des transports depuis 1990. Toutefois, entre 2011 et 2014, une baisse graduelle des émissions était observée dans ce secteur, mais une remontée est notée ces deux dernières années. Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2016 et leur évolution depuis 1990 (MELCC) Une réduction de 37,5% de 78,6 millions de tonnes de GES représente donc 29,48 millions de tonnes de GES à supprimer pour 2030, sur une base annuelle. Cette même réduction de GES (37,5%), appliquée au secteur des transports routiers (27 Mt), représente 10 millions de tonnes à supprimer pour 2030, sur une base annuelle. Distribution des modes de transports La SAAQ a publié un dossier statistique " Bilan 2016 des taxis, des autobus, des camions lourds et des tracteurs routiers", dans lequel on apprend que la répartition des véhicules routiers immatriculés au Québec va comme suit :

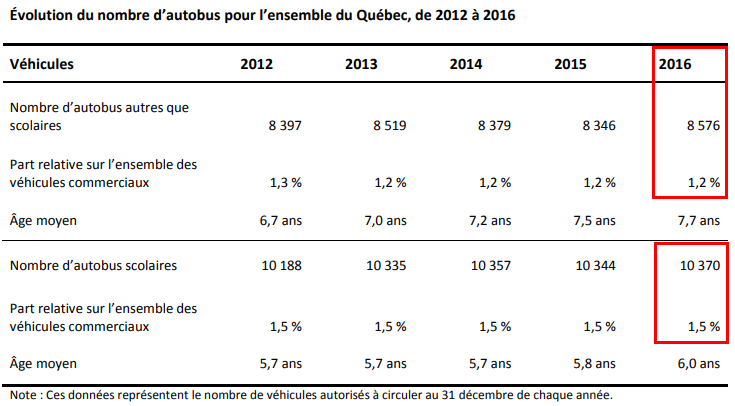

Dans ce même dossier statistique, on y apprend que la proportion des autobus représente 2,7% (1.2% + 1.5%) des véhicules routiers, tel que défini dans le tableau suivant : Consommation de carburant

Autobus Considérant que les autobus représentaient (en 2016) 18 946 véhicules sur les quelques 699 254 véhicules à vocation institutionnelle, professionnelle ou commerciale, soit 2,7%, on peut estimer leur consommation à 2,7% du carburant diesel consommé au Québec, puisque la quasi-totalité de ces véhicules fonctionnent avec ce carburant. Donc 2,7% de 3 milliards de litres de carburant diesel (voir le premier tableau) représente approximativement 81 millions de litres consommés annuellement. Véhicules de promenade Si l'ensemble des véhicules de promenade au Québec (approximativement 5 000 000) consomment 8,8 milliards de litres d'essence, on peut affirmer que 10% de ces véhicules, soit approximativement 500 000 consomment 880 millions de litres d'essence, sur une base annuelle. Scénario hypothétique Pour besoin de démonstration, prenons le scénario hypothétique suivant : une révolution du transport est provoquée par un ensemble de projets axés sur le transport collectif et arrive à combler la totalité des déplacements collectifs actuels, en plus de convertir 10% des transports actuellement effectués en mode non-collectif (automobile). Nous pouvons affirmer que :

Émissions de GES Nous pouvons affirmer que :

Résumé du scénario hypothétique lié aux transports collectifs Cet exemple a pour but d'illustrer que même si les 7 projets ciblés sur le transport collectif arrivaient à pouvoir retirer TOUS LES AUTOBUS au diesel dans la province de Québec, ainsi que 10% des véhicules de promenade circulant au Québec, la réduction de la consommation de pétrole sera inférieure à 1 milliards de litres, soit moins du quart de l'objectif de réduction annoncé par le M. Legault. Du côté des GES, la réduction de 3,2 millions de tonnes représente que 32% de l'objectif de réduction de 10 millions de tonnes de GES à supprimer dans le secteur du transport routier, pour 2030. La progression des véhicules électriques Réductions liées à l'hypothèse que le Québec disposera d'un million de véhicules électriques en 2030, conformément à l'objectif de la politique énergétique 2030 du précédent gouvernement en matière de véhicules électriques, soit 1 million de véhicules électriques en 2030, ce qui représente approximativement 20% du parc de véhicules légers, si bien sûr ce parc n'augmente pas d'ici 2030. En posant l'hypothèse que ce million de véhicules électriques sur les routes en 2030 font en sorte qu'un million de véhicules à essence sont retirés de la circulation, nous obtenons une réduction potentielle de 1,7 milliards de litre d'essence, soit 36% de l'objectif de réduction de 4,72 milliards de litres d'essence. Sur le plan des émissions de GES, ce millions de véhicules à essence en moins aurait pour effet de réduire les émissions de GES de 5,4 millions de tonnes. Grand Total (scénario transport collectif + 1 millions de véhicules électriques) Voici la somme des réductions combinées : Pétrole : 81 millions de litres + 880 millions de litres + 1,7 milliards de litres = 2,6 milliards de litres, soit 55% de la cible de réduction de pétrole dans le secteur des transports GES : 400 000 tonnes + 2,7 millions de tonnes + 5,4 millions de tonnes = 8,5 millions de tonnes, soit 85% de la cible de réduction des émissions de GES dans le secteur des transports Le secteur des transports, étant le plus important dans le bilan de la consommation de produits pétroliers et dans le bilan des émission de GES, ne peut pas rater sa cible, car un manque à gagner exigera des efforts irréalisables dans les autres secteurs pour compenser. Selon l'enquête Origine-Destination de Québec (EOD 2017), entre 2011 et 2017, l’usage de l’automobile a connu une croissance autant aux périodes de pointe (7,1 %) que sur une base quotidienne (12,9 %). En ne ciblant que le transport collectif, les cibles de réduction de consommation de pétrole et de réduction de GES pour le secteur du transport seront inatteignables, même si le Québec atteint sa cible de 1 million de véhicules électriques en 2030. Références :

0 Commentaires

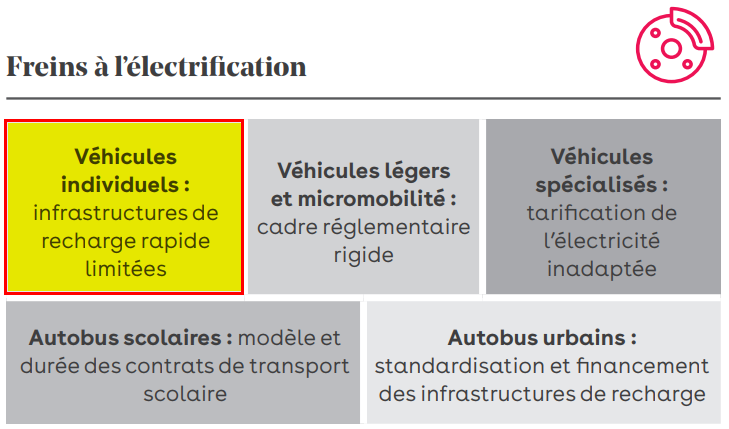

Tel que rapporté dans un article publié sur le site de Radio-Canada : "Bien qu’Hydro Québec prévoie d’installer 1600 nouvelles bornes de recharge rapide au cours des 10 prochaines années, une accélération de ce déploiement est recommandée, tout comme l'idée de faciliter l'installation de ces bornes dans le domaine privé." Il semble que l'idée de demander 2000 BRCC d'ici 2020 était une idée pas si bête que ça... Pour consulter la rapport et les faits saillants :

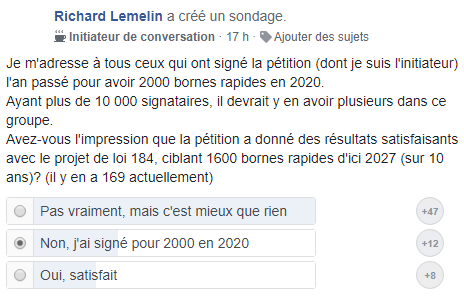

https://www.ccmm.ca/fr/publications/memoires/positionner-le-quebec-et-sa-metropole-comme-leaders-des-transports-electriques-et-intelligents/ Article paru sur le sujet (Radio-Canada): https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168127/trop-de-freins-a-lessor-des-transports-electriques-au-quebec-denonce-un-rapport 2/11/2019 1 Commentaire Il y a un an : une pétition pour obtenir 2000 bornes de recharge rapide au QuébecEn tant qu'initiateur du projet de la pétition qui a battu des records en termes de nombre de signataires (plus de 10 000), j'ai effectué un sondage maison sur Facebook afin de connaitre le niveau de satisfaction des résultats obtenus. Selon les chiffres préliminaires, après 17 heures de publication dans plusieurs groupes ciblés sur des véhicules 100% électriques au Québec, les résultats sont sans équivoque :

Mes prochaines chroniques porteront sur la désolante histoire de mon implication pour cette cause.

Vous vous rappelez de cette campagne de l'AVÉQ ?  En novembre dernier, le Comité de Gestion du Fonds Vert (CGFV) a produit un rapport, lequel comporte des recommandations quant aux ajustements budgétaires qui pourraient être apportés au plan de dépenses des 31 priorités du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-2020) afin que l'atteinte des cibles gouvernementales soit maximisée et que l'utilisation des budgets qui y sont consacrés soit optimale. Ce rapport comprend d'abord un bref rappel du contexte dans lequel a été créé le CGFV, suivi des principaux constats établis depuis un an. Une analyse de la situation actuelle dans les principaux secteurs stratégiques de mise en œuvre du PACC 2013-2020 est présentée. Finalement, des recommandations quant aux ajustements budgétaires à apporter au PACC 2013-2020 sont proposées ainsi que des recommandations en vue de l’élaboration du PACC post-2020. Historique Le 7 juin 2016, le ministre de l'Environnement de l'époque, David Heurtel, a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi 102 modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert. L'organisme gouvernemental "Comité de Gestion du Fonds Vert (CGFV) allait être responsable de la gouvernance du Fonds Vert, existant depuis 2006. Le Fonds vert a été institué en 2006 comme levier de la mise en œuvre du premier Plan d'action 2006-2012 (PACC 2006-2012) sur les changements climatiques, dont la cible était une réduction des émissions de GES de 6 % en deçà du niveau de 1990. Ce plan comprenait 26 actions réparties dans tous les secteurs de l’économie québécoise et était soutenu par la participation de neuf ministères et organismes (MO). Adopté le 23 mars 2017, ce projet de loi modifiant notamment la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (LMDDEP) a conféré au CGFV la mission d’encadrer la gouvernance du Fonds et d’assurer la coordination de sa gestion dans une perspective de développement durable, d’efficacité, d’efficience et de transparence. L'évolution du Fonds Vert Le Fonds vert a été institué en 2006 comme levier de la mise en œuvre du premier Plan d'action 2006-2012 (PACC 2006-2012) sur les changements climatiques, dont une cible était une réduction des émissions de GES de 6 % en deçà du niveau de 1990. Cet objectif de 6% est toutefois contesté. Il aurait été fixé après coup. Dans les faits, en 2012, le Québec serait parvenu à n'atteindre que 70% des réductions de GES de l'objectif réel, aligné sur les objectifs de Kyoto. Ce plan comprenait 26 actions réparties dans tous les secteurs de l’économie québécoise et était soutenu par la participation de neuf ministères et organismes (MO). Au fil du temps, le PACC 2006-2012 a fait l'objet de bonifications et d’ajustements, de sorte que son budget total aura été de 1,2 milliard de dollars provenant notamment d'une redevance sur les carburants et les combustibles fossiles. Le bilan final du PACC 2006-2012, publié en 2016 par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), a démontré que le gouvernement du Québec avait dépassé son objectif pendant cette période avec une réduction totale de 8 % des émissions de GES par rapport à leur niveau de 1990. En juin 2012, le gouvernement du Québec a lancé le PACC 2013-2020, doté d’une enveloppe budgétaire initiale de 2,6 milliards de dollars sur sept ans provenant essentiellement des revenus générés par le marché du carbone. Loin de n’avoir qu’un seul véhicule pour atteindre son objectif d'une réduction des émissions de GES de 20 % sous le niveau de 1990, le gouvernement mise aussi sur d’autres plans, stratégies, politiques et orientations pour maximiser ses efforts, notamment dans les secteurs du transport et de l’énergie. Le PACC 2013-2020 établit 31 priorités desquelles découlent 185 actions et sous-actions favorisant une transition vers une économie plus verte et une société plus résiliente aux changements climatiques. Lors de son lancement en 2012, huit partenaires gouvernementaux participaient à la mise en œuvre du plan d’action sur les changements climatiques. En 2017, le nombre de partenaires est passé à 156, si l'on tient compte de ceux qui ont signé une entente avec le CGFV leur permettant de porter au débit du Fonds les sommes pourvoyant aux activités permettant la mise en œuvre du PACC 2013-2020. À ces derniers s’ajoutent d’autres MO qui participent à certains travaux, notamment le ministère du Conseil exécutif et le Secrétariat du Conseil du trésor. Quelques constats

Les ajustements proposés par le CGFV Le CGFV évalue que :

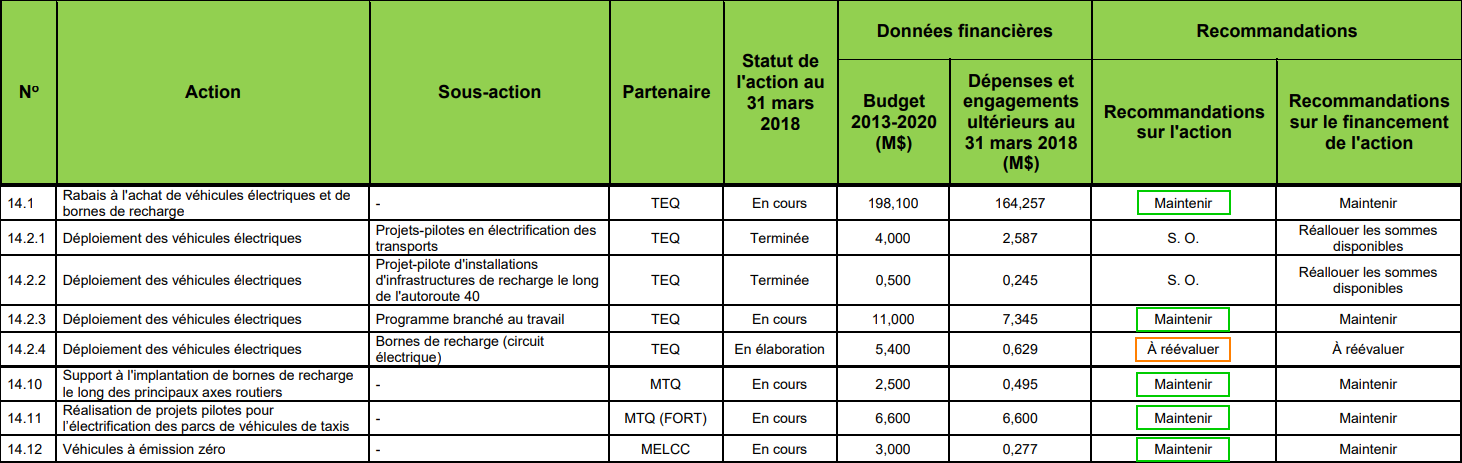

À court terme, en tenant compte du solde budgétaire résiduelle des actions terminées, abandonnées, suspendues et non démarrées, le CGFV estime qu’une somme de 30 millions de dollars pourrait être réallouée. De plus, pour les actions en cours et en élaboration, en tenant compte des commentaires reçus des partenaires, un montant additionnel de 61 millions de dollars pourrait être réalloué. Optimisations Plusieurs actions du PACC 2013-2020 semblent concourir à l’atteinte d’objectifs similaires ou complémentaires. Dans un souci d’efficacité et d’efficience, il serait peut-être avantageux dans certains cas de regrouper ces actions afin d’éviter les dédoublements et les frais administratifs inutiles. Dans ces situations, il pourrait être pertinent de désigner un porteur de dossier unique qui assumerait la responsabilité de l'action et veillerait à l'efficacité, à l'efficience et à la complémentarité des projets déployés : Parmi les actions à optimiser, nous retrouvons : Soutien au développement du réseau de bornes de recharge

(NDLR : Trouvez l'intrus!) Analyse du secteur des transports Le CGFV affirme : La faible contribution des efforts déployés à ce jour dans le secteur des transports pour l’atteinte du potentiel de réduction des émissions de GES soulève des inquiétudes et la pertinence des actions de ce secteur est mise en doute. Il est recommandé de réviser en profondeur les actions du secteur. Cependant, afin d’éviter de déséquilibrer l’écosystème actuel du secteur, cette révision devrait être faite en prévision d’un plan d’action sur les changements climatiques post-2020 (PACC post-2020). La réussite des initiatives en transport dépend grandement d’une planification intégrée des transports, de l’aménagement du territoire et d’une implication active du milieu municipal. Par conséquent, l’élaboration de programmes ou de mesures doit se faire davantage en collaboration avec les municipalités et les autorités organisatrices du transport en commun. Les deux tiers des sommes qui correspondent au produit de la vente de droits d’émission sont réservés aux mesures applicables au transport. Cette restriction engendre une disparité entre la contribution du secteur aux émissions de GES (41,7 %) par rapport au budget qui y est alloué (66 %). La recommandation (#4) de ce secteur : Revoir l’ensemble des actions du secteur des transports en prévision du PACC post-2020. Analyse plus spécifique, sur le transport de personnes : De 1990 à 2014, la consommation d’énergie dans le transport a connu une croissance de 12 % pour les véhicules personnels. En accélérant le déploiement des infrastructures permettant l’amélioration de l’offre de services en transport en commun et actif ou l’installation de bornes de recharge plus rapides, il sera plus facile d'inciter des changements de comportements. Certaines avenues devraient être explorées et supportées par le Fonds vert, en collaboration étroite avec les municipalités. De plus, il est proposé d'investir davantage dans les infrastructures en transport en commun, tout en assurant la mise en place d’un cadre financier permettant d’accélérer les investissements en la matière, pour ainsi garantir l’amélioration de l’offre de services et sa pérennité. En complément, le réseau de bornes de recharge devra également être mieux soutenu. La recommandation (#5) sur le transport des personnes : Envisager d’investir davantage dans les infrastructures en transport en commun ainsi que dans le réseau de bornes de recharge. Voici les recommandations du CGFV sur les différentes actions du PACC 2013-2020 financées par le Fond Vert :  Le premier ministre du Québec François Legault Le premier ministre du Québec François Legault Avis de l'auteur : L'affirmation du premier ministre Legault : "Le Fonds Vert, c'est géré n'importe comment" est juste et confirmée par le rapport du CGFV, surtout avant que cette nouvelle entité (CGFV) puisse contribuer à remettre de l'ordre dans ce programme. Dans les recommandations du rapport, il y a des bonnes nouvelles :

et des moins bonnes nouvelles :

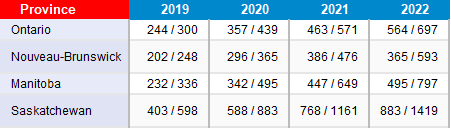

Raffinerie émettant des GES Raffinerie émettant des GES «Les ménages canadiens tireront profit de la taxe carbone, promet Trudeau». C'est le titre d'un article de Radio-Canada paru site à l'annonce des modalités de la taxe carbone qui s'appliquera aux 4 provinces dépourvues de programme de tarification d'émissions de carbone. Le système fédéral prévoit les mesures suivantes :

La première mesure aurait un impact évalué à une hausse de 4,4 cents sur le litre d'essence, dès son application en avril prochain. Voilà pour la portion dissuasive sur le consommateur... Cependant... Les revenus provenant du nouveau système fédéral seront majoritairement remises aux contribuables des provinces touchées en vertu d’un programme nommé «Incitatif à agir pour le climat». En effet, non seulement les montants payés pour la taxe carbone seront remboursés aux citoyens des 4 provinces participantes, mais un montant supplémentaire leur seront remis. Les montants estimés sont les suivants, par année et par province : Ainsi, en Ontario, le citoyen moyen déboursera $ 244 en 2019 en taxe carbone, mais aura droit à un chèque de remboursement de $ 300. Sachant qu'ils seront remboursés, les citoyens de ces provinces seront-ils portés à changer leur comportements, réduire la cylindrée de leur véhicules, ou encore passer au véhicule électrique ? À moins qu'il n'y ait une suite logique à ce programme et/ou campagne de communication intensive, la réponse sera sans aucune doute très marginale. Parlant de suite logique, une loi VZE Canadienne serait dans la mire du gouvernement fédéral. À ce sujet, une pétition a été lancée la semaine dernière sur le site de la chambre de communes. Vous pouvez donner votre appui via le bouton ci-dessous. Le nombre d'appuis étant très limité, il en faudrait beaucoup plus pour avoir une réelle influence sur les instances gouvernementales fédérales.

10/9/2018 0 Commentaires L'Avenir de l'Électromobilité au Québec avec un gouvernement de la coalition avenir Québec

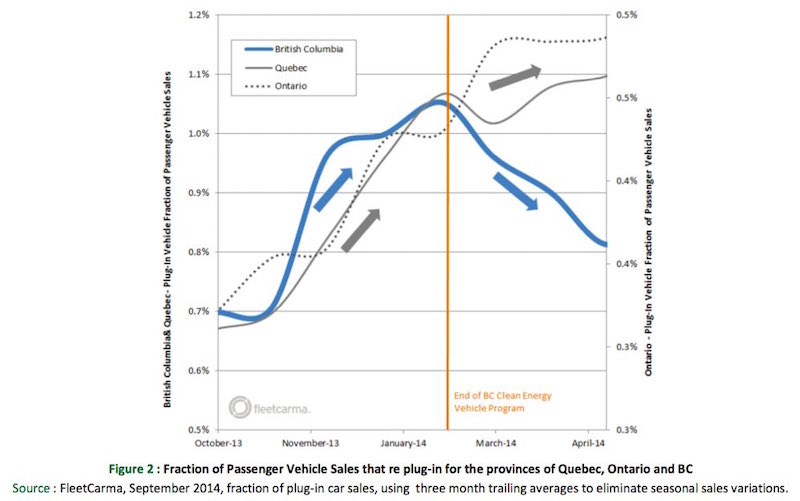

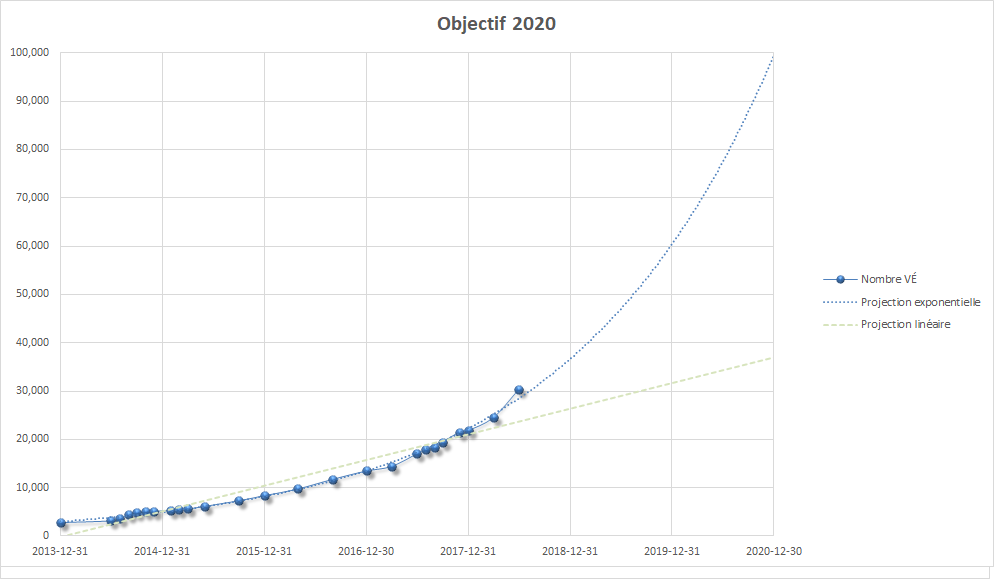

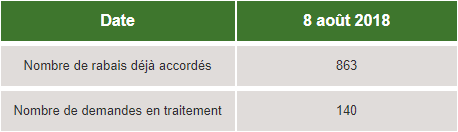

En ce 9 octobre, L'AVÉQ nous apprend que les coffres du programme Rouler Électrique sont presque à sec, avec quelques mois à faire au rythme actuel des ventes de véhicules électriques. Avec un nouveau gouvernement à former, l'incertitude est omniprésente. Pour ainsi faire suite à la réponse obtenue en juillet dernier de l'attaché politique du député Mathieu Lemay (porte-parole en matière d'environnement, de développement durable, de faune et de parcs) nous avons transmis de nouvelles questions, que voici : Je désire donc revenir sur votre réponse du 19 juillet dernier, concernant le programme Rouler Électrique : "Pour ce qui est du programme Roulez Électrique, la CAQ entend assurément maintenir des incitatifs afin que de plus en plus de Québécois puissent acheter des véhicules à faible ou zéro émission." L'AVÉQ nous a appris aujourd'hui que les fonds disponibles pour ce programme seront épuisés sous peu, dans quelques mois. ref: http://www.aveq.ca/actualiteacutes/le-programme-roulez-electrique-presque-a-sec L'effet de suspendre ou abolir les incitatifs pour l'achat de véhicules électriques est directement relié au niveau des ventes, comme l'a démontré la suspension du programme "BC Clean Energy Vehicle program" en Colombie-Britannique en 2014 : ref: http://roulezelectrique.com/ventes-de-voitures-electrique-en-colombie-britannique-en-chute-libre/ Q1. Est-ce qu'un gouvernement de la Coalition Avenir Québec prendra action pour injecter de nouvelles sommes afin d'éviter un arrêt du programme, même temporaire ? Vous avez ensuite mentionné ce qui suit : "Force est toutefois de constater que l’objectif de 100 000 véhicules électriques au Québec d’ici 2020 du gouvernement libéral sera difficilement atteignable et que les mesures prises par les libéraux d’imposer des crédits aux fabricants automobiles risquent d’avoir des conséquences financières sur les consommateurs." Selon les dernières statistiques publié par l'AVÉQ avec les données de la SAAQ, on compte plus de 30 000 véhicules électriques au 30 juin dernier, au Québec. L'accélération des ventes est indéniable, avec la courbe de ventes qui dépasse même la projection "exponentielle" menant directement à la cible de 100 000 véhicules électriques en 2020 : Source : AVÉQ Q2. À la lumière des dernières statistiques démontrant l'accélération des ventes, considérant les crédits rétroactifs depuis 2014, que la demande des Québécois est supérieure à l'offre des constructeurs depuis plusieurs années et considérant que la loi VZE est effective depuis janvier 2018, est-ce que vous maintenez l'affirmation que les consommateurs subiront des conséquences financières de la part des constructeurs qui devront payer des pénalités VZE ? Vous avez également mentionné : Un tel programme (Rouler Électrique) est donc important pour l’atteinte de nos objectifs ambitieux, mais il faut s’assurer de la réussite des incitatifs. Q3. Quels sont les critères de réussite des incitatifs du programme Rouler Électrique selon la CAQ ? Ces questions ont été transmises à l'attaché politique de Mathieu Lemay, le 9 octobre 2018. La réponse sera publiée dans un prochain article.

Transition Énergétique Québec a annoncé par voie de communiqué aujourd'hui que le projet-pilote du programme Roulez Vert visant les véhicules électriques d'occasion est prolongé jusqu'au 31 décembre 2018. Tel que spécifié sur le site web, le nombre de demandes de rabais a dépassé l'objectif initial, fixé à 1000. Le programme sera donc maintenu jusqu'au 31 décembre 2018 et ce, peu importe le nombre de rabais accordés. Il semble donc que TEQ a retiré le plafond sur le nombre de rabais accordés. Année-modèle 2016 Bonne nouvelle! Avec l'arrivée massive prochaine des véhicules neuf ayant l'année-modèle 2019, les véhicules admissibles dont l'année-modèle 2016 seront candidats au rabais, à compter du 15 septembre prochain. Techniquement, la Chevrolet BOLT EV devrait faire son apparition dans les véhicules tout électriques admissibles. Cependant, comme GM a livré un peu moins de 600 BOLT EV de l'année-modèle 2016, l'offre sera sans doute microscopique. À noter que le rabais allant jusqu'à $4000 est offert aux particuliers autant qu’aux entreprises, organismes et municipalités. Le prolongement (en termes de rabais accordés) est une bonne nouvelle pour l'atteinte des cibles de véhicules électriques au Québec. En effet, comme l'offre des constructeurs est toujours bien inférieure à la demande des Québécois pour des véhicules électriques, cette offre permet à plusieurs d'accéder à l'électromobilité plus rapidement, à défaut d'attendre pendant plusieurs mois sur des listes d'attente de concessionnaires.

8/7/2018 0 Commentaires l'Ère de la transparence

L’ère Couillard en sera une de « transparence » et de « collaboration »

C'est là le début d'un article paru par Le Devoir le 9 avril 2014, après les élections de cette même année.

Avance rapide au 6 août 2018.

TVA Nouvelles nous apprend dans un reportage que le volet Branché au travail du programme Rouler Électrique du MERN a obtenu moins de demandes (2200) que la cible initiale (3500).

L'AVÉQ s'est prononcée sur ces chiffres en se disant déçue. En effet, ces chiffres sont décevants, mais le plus gros problème n'est pas là.

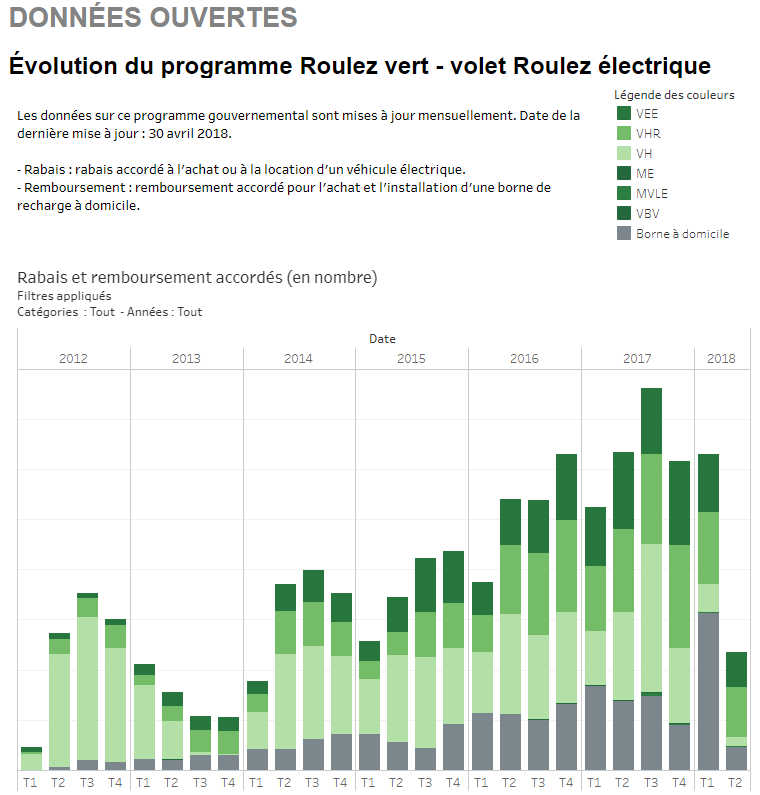

Le problème, c'est la transparence, en fait, l'absence de transparence. TVA a dû recourir à la loi sur l'accès à l'information afin d'obtenir les chiffres du programme Rouler Électrique. En effet, le programme publie quelques statistiques, cependant, uniquement les demandes d'incitatifs pour les véhicules électriques sont publiées :

Le gouvernement Couillard vient d'accorder plus de 8 millions de dollars en subventions, par voie de décret, pour des projets de stations multicarburants, lesquels incluent l'hydrogène. En plein dans la pointe de la période de vacances, comme si on voulait que ça passe sous le radar.

En effet, le Le Devoir a rapporté les faits dans son édition du 31 juiilet. Nous apprenons que des $8,25 millions accordés à Transition Énergétique Québec (TEQ, auparavant une division du MERN), $6,2 millions seront versés dans la prochaine année pour financer 2 projets multicarburants, dont le premier qui verra le jour à Québec au début 2019. Le second projet serait destiné à une station dans la Métropole.

Si mes calculs sont bons, $6,2 millions pour 2 stations, ça donne $3,1 millions de subvention par station. À cela, il faut ajouter $1 millions provenant d'un programme fédéral ainsi que $2 millions injectés par le groupe Harnois, propriétaire de plusieurs stations du même nom ainsi que plusieurs autres sous la bannière Esso.

Le groupe Harnois a annoncé son projet de station multicarburants le 12 juin dernier, confirmant la première station à Québec, située sur le boulevard Hamel, près de l'autoroute 73 (Henri-IV). Dans le communiqué de presse, on peut y lire ce qui suit : "La construction et l'opération de cette station de ravitaillement, qui pourra produire jusqu'à 200 kg d'hydrogène par jour, s'inscrivent dans le cadre du banc d'essai de Toyota Canada, dont la livraison de 50 Mirai est prévue d'ici la fin de l'année."

Vous avez bien lu, une station qui demande plusieurs millions d'investissement pour :

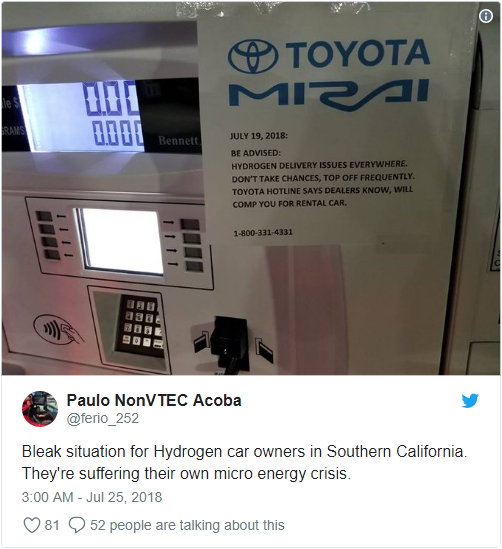

Sachant qu'un véhicule à hydrogène ayant une autonomie d'environ 500 km dispose de réservoirs pouvant contenir environ 5kg d'hydrogène, cela signifie qu'une telle station ne peut que faire 40 pleins par jour (ou 50 si on considère qu'il reste en moyenne 1kg dans le réservoir au moment du plein). Sachant qu'un plein prend théoriquement 5 minutes à faire, une seule borne de distribution peut mettre à sec la production entière d'un journée en un peu plus de 3 heures. Est-ce qu'il y aura des pénuries d'hydrogène, comme c'est le cas actuellement dans plusieurs stations en Californie ?

Bref, si les 50 Mirai de la flotte gouvernementale se pointent pour faire le plein le même jour, il n'y aura pas suffisamment d'hydrogène produit pour cette petite flotte.

Électricité Une borne rapide pour véhicule électrique, si on la compare avec une station à hydrogène, peut faire le plein de véhicules électriques en moyenne à chaque 30 minutes. Ce qui donne 2 pleins à l'heure, donc 48 pleins en 24 heures. Donc, théoriquement, autant de pleins par jour qu'une station à hydrogène, pour 25 fois moins cher ($ 2 millions vs. $80 000).

Efficacité énergétique

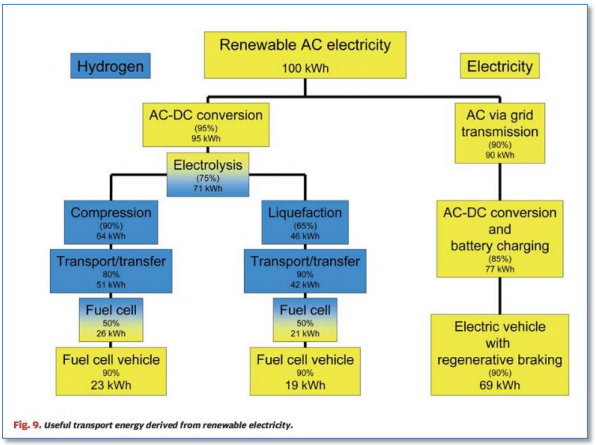

Tel que je l'ai mentionné dans le mémoire que j'ai produit avec la collaboration de Pierre Langlois pour la loi VZE : L’hydrogène, si produite par électrolyse de l’eau, demande 3 fois plus d’électricité que celle requise par un VÉB ou VHR en mode électrique, pour la même distance parcourue. Cela demeure vrai en juillet 2018, car les nouvelles de la méthode prétendue révolutionnaire de production d'hydrogène à faible coût de la société Henergy, ne sont pas bonne, tel que l'a rapporté Daniel Breton dans son billet paru le 28 juillet dernier. Ça ne fonctionne pas. Avec 100 kWh d'électricité, il reste 23 kWh utilisables si on utilise l'électrolyse de l'eau et la méthode de compression pour le transport vers la borne de ravitaillement.

On y constate qu’en bout de ligne, pour une voiture à hydrogène il reste 3 fois moins d’énergie disponible que pour une voiture électrique à batterie. Or, consommer 3 fois plus d’énergie pour faire la même chose, ce n’est pas du développement durable, lequel doit privilégier l’efficacité énergétique.

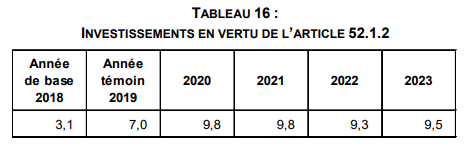

En date du 27 juillet 2018, Hydro-Québec Distribution a présenté à la Régie de l'Énergie une demande d'investissement pour son exercice 2019 :

En page 21 du document, on peut y lire : Le Distributeur réalisera le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules visant à favoriser l’électrification des transports. Cette nouvelle activité s’inscrit dans le cadre de la Politique énergétique 2030 du gouvernement du Québec et de la Loi favorisant l’établissement d’un service public de recharge rapide pour véhicules électriques, adopté le 15 juin 2018 (NDLR: Le projet de loi 184). Elle constitue un élément majeur contribuant à l’atteinte des objectifs en matière de décarbonisation du Québec en soutenant l’accélération de la croissance du nombre de véhicules électriques en usage au Québec à moyen et long terme. Le déploiement devrait débuter en 2018 et se poursuivre jusqu’en 2027. Le Distributeur prévoit déposer, en vertu de l’article 52.1.2 de la Loi, une demande relative à cette nouvelle activité au cours des prochaines semaines.

Un tableau sommaire des investissements prévus à court en moyen terme est présenté dans la demande à la Régie. Hormis l'année partielle 2018 et l'année "témoin 2019", le niveau des investissements pour le déploiement de bornes rapides est définitivement linéaire à un niveau légèrement inférieur à $10M par année.

Le principe d'investissement linéaire est en contradiction avec le principe de fonctionnement qui a été expliqué par la directrice du Circuit électrique en commission parlementaire pour une adoption du projet de loi n°184 : La présence d'un réseau de bornes rapide fera augmenter les ventes de véhicules électriques d'année en année, débutant à un niveau de 24%, selon l'étude de la firme E3, et qui sera en augmentation constante pour les années futures. Ces ventes de véhicules électriques, comme nous le voyons actuellement, sont des plus en plus nombreuses, ce qui devrait logiquement générer des plus grandes ventes d'électricité car ces véhicules électriques seront rechargés à domicile ou sur le réseau public. Pour respecter le principe de coût nul (ou utilisateur-payeur), les investissements en infrastructures de recharge devraient croître, pas rester stables.

La présente demande ne détaille pas les investissements prévus jusqu'en 2027. Sans doute que plus d'informations seront disponibles dans une demande à la Régie de l'énergie dans les prochaines semaines, nous permettant de faire la lumière sur les niveaux d'investissements. Dossier à suivre...

Source : Régie de l'énergie (PDF) , Assemblée Nationale

|

AuteurRichard Lemelin Archives

Janvier 2019

CatégoriesTout Bornes De Recharge Branche Au Travail Brcc Caq Circuit Electrique Desjardins Fonds Vert Hydrogene Hydro Quebec Incitatifs Loi Vze Multicarburants Ontario Politique Recharge Rapide Regie De L'energie Rouler Electrique Statistiques Taxe Carbone TEQ Zero Emission |

Flux RSS

Flux RSS